1140420 <Henry醫師報報>

想像人體是一間組織嚴謹的公司,各個部門分工明確:

【循環部門】負責血液運輸

【消化部門】負責養分吸收

【呼吸部門】負責氧氣供應

【泌尿部門】處理廢物排除

【骨骼肌肉部門】負責支撐與移動

【內分泌部門】則像是公司裡的訊息傳遞中心,分泌各種荷爾蒙指令,協助總經理調控公司資源。

而誰是總經理呢?那就是**【神經部門】**!

尤其是神經部門底下的「自主神經科」,它像是自動化的管理系統,24小時無間斷地協調各部門工作,確保公司穩定營運。

Henry醫師今天想介紹的是,讓很多人感覺身體不適,但常常檢驗檢查一輪後卻無法得到明確結論的問題,就是上述的總經理室功能失能——【自主神經失調】、【內分泌失調】。

自主神經失調時,最常見的現象就是身體出現各式「怪怪的」感覺,舉凡:

➡️ 心悸、胸悶、呼吸困難

➡️ 腸胃不適、頻尿或便秘

➡️ 睡眠障礙、疲勞感爆表

➡️ 焦慮、憂鬱等情緒起伏

這並不是單一器官的問題,而是整個自動化系統的協調出了狀況。

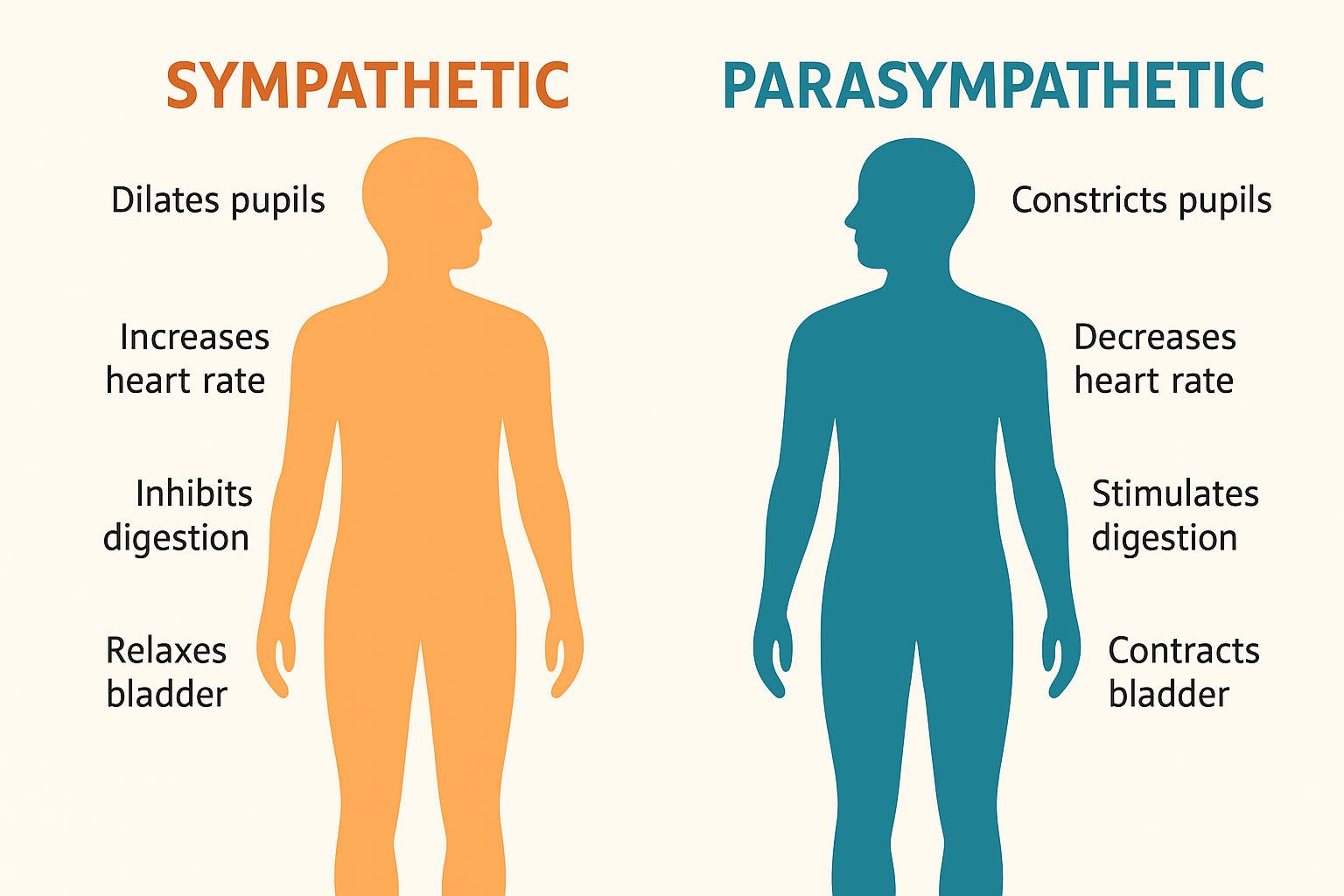

其中,自主神經科又分為兩大分支:「交感神經」「副交感神經」,兩者互相調節。

本來休息時應由副交感神經主導,若失去主導地位,讓交感神經持續亢奮,就會讓身體其他部門產生上述各對應症狀。

這種狀態下,身體就像一間永遠處於「緊急應變模式」的公司,員工(各部門)疲於奔命,久而久之,自然出現各種大小病痛。

另一方面,內分泌失調也是一個關鍵問題。

內分泌部門靠著荷爾蒙這類化學訊息來協助自主神經指揮不同部門的運作。

內分泌部旗下的重要幹部有非常多,像是腦下腺、甲狀腺、腎上腺、胰腺等等都是。

神經末梢的傳導物質也是一個重要傳令的角色。

這些荷爾蒙分泌不正確——不在該多的時候多,該少的時候少——也同樣會造成上述症狀。

而且更複雜的是,內分泌部門與自主神經科之間緊密互動,兩者一旦其中一邊失衡,另一邊也很容易被牽連出狀況。

Henry醫師雖然是兒科醫師,不過在兒童身上有時候也會看到自主神經或內分泌失調的狀況:

✅ 過動症

✅ 甲狀腺素異常

✅ 第一型或第二型糖尿病

✅ 兒童高血壓

這些都有某程度的關聯。

更延伸一點來說,

✅ 過敏性鼻炎

✅ 氣喘

✅ 過度換氣

也跟自主神經失調有關。

當然,隨著年紀增加,成年人各器官部位逐漸老化,失調的狀況會愈來愈明顯。

那該怎麼辦呢?

老實說,並不好處理。

除了少數明確可以找出失調原因,例如缺了什麼就補什麼的狀況,常常是沒有有效「治癒」的方法,只能控制並和平共處。

Henry醫師常常會用🔥「體內一把火」🔥來比喻:

我們可以使用各式藥物或處置來「轉小」這把火,可以控制到很小火讓人舒服很多;

但是一旦條件成熟而降火的處置又沒到位,這把火很有可能會再次燒起來。

「過敏」就是如此:可以被好好控制,但無法完全改變體質。

其他還有很多招式,簡單列舉如下(可以以五感區分):

✅ 視覺:避免藍光、觀看自然景色

✅ 聽覺:聆聽舒緩音樂

✅ 嗅覺:芳香療法

✅ 觸覺:伸展運動、瑜伽(每週至少三次)、曝曬陽光與自然風

✅ 味覺:均衡飲食、減少精製糖、咖啡因、補充有助神經穩定的營養素(B群、鎂、鋅)

✅ 其他類(內在節奏調整):

- 固定睡眠起床時間,避免熬夜

- 每日15分鐘腹式呼吸或靜坐冥想

- 每日放空練習、情緒辨識與表達

- 正向書寫

以上清單或許是老生常談,但的確是經研究證實為調控生理平衡的密技。

每天累積小改變,長期穩定身心自動化系統,就是最佳保養。

Henry醫師提供線上即時諮詢服務,

解決孩子的病痛,也解決您育兒時的無助。

Henry醫師的個人連結:

🔗 https://linktr.ee/drhenrychu